中臺灣菇類產業創生與永續經營提升計畫

特色1:菇類雙生智慧實驗室與人才培育

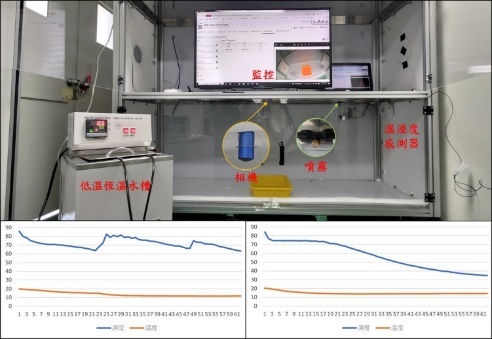

- 建立菇類雙生實驗室:以冷循環機強化冷凍能力,並導入數位監控系統記錄現況,已建構完整實驗平台。

- 架設監控設費:於傳統場域、水簾式層架場域、校園實驗室建構6套智能監測設備,針對生長環境進行監測。並建立校內NAS雲端伺服平台,進行初始氣候監控數據處理,嘗試建立菇產生長條件預測系統。

- 建置水簾式層架場域導入攝影系統(養菌室):比對環境溫度與走菌速度之差異性,經數據比對發現在溫度18-26℃之間的區域菇包採收重量最高,達28.2kg/包,與最低產量20.4 kg/包相比提升約38%;19-27℃走菌速度最快約100天,與最慢110天相比速率提升10%。

|

|

| ▲菇類雙生平台 | ▲層架(左)及傳統(右)菇寮環境感測器架設 |

特色2:菇類自動化設備優化與落地

前期開發之剪柄機受到產業及相關廠商眾多迴響,本期廣納農民建議,力求開發貼近產業使用需求之機台,目前已完成第三代剪柄機並於113年8月落地至場域進行機台測試,剪柄效率較人工提升近1.5倍。

|

|

| ▲與農友及自動化廠商共同討論機台設計 | ▲剪柄機落地記者會 |

特色3:建構品牌意象與數位行銷

- 蒐集各式菇類產品參與市集6場:帶領學生透過市集擺攤之方式,協助合作夥伴進行品牌推廣,提高10萬元銷售額同時提升曝光度與開拓客源。

- 建置菇類專屬社群媒體平台(IG、Line、FB):利用主流社群軟體及短片推廣,吸引更多客群,目前已有512位追蹤、曝光及觸及達1,900人次、單支影片觀看數量破千瀏覽。

- 建立線上團購表單:結合多家廠商,以線上行銷搭配市集推廣,讓消費者可以線上一次購買,並推出團購優惠,累計銷售額達10萬元。

- 既有包裝年輕化設計4件:依據農民需求針對現有包裝翻新設計,完成木耳、銀耳露、香菇精、乾香菇包裝,提升76萬6千元產值。

|

|

|

| ▲市集參與 | ▲專屬社群平台 | ▲香菇精及乾香菇包裝設計 |

特色4:特色社區營造與創新遊程規劃

- 辦理創新遊程競賽:以兩天一夜山海行程為主題,辦理創新遊程競賽,並於課堂活動中讓學生發想及討論,共21組參賽,提供給新社農會旅遊部使用。

- 設計創新遊程6套:依據學生成果與農會討論後提供6套創新遊程規劃,並於新社地區落實推廣。

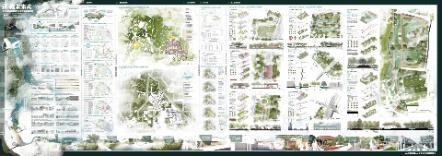

- 地區環境規劃3件:透過景觀規劃課程,帶領學生進入新社馬力埔社區進行基地調查,並於社區辦理成果展,蒐集居民回饋。

|

|

|

| ▲創新遊程競賽 | ▲設計遊程 | ▲地區環境規劃 |

特色5:廢棄太空包之循環經濟

- 建置太陽能廢棄菇包處理設備:利用太陽能源設計一件廢菇包處理乾燥設備,同時導入人機界面,提供業者能快速辨識機台運作效能。

- 智能滾筒式乾燥/發酵槽開發:為配合廢棄太空包有機肥物聯網可視化系統運作,衍生開發磁導加熱模組,使用磁導加熱技術,透過自動溫控減少加熱耗電,其加熱速度快,可有效用於廢棄太空包加熱(目前200kg、含水率50%之菇包約耗1.5-2hr,可去除20%水份)。

- 完成生質能鍋爐之基本設計及熱電系統:結合迴轉式乾燥機、引風機、生質能熱水鍋爐及有機朗肯循環,利用廢熱提升系統熱效率,設計生質能發電電廠條件,經分析得知燃燒SMS後的電功率為1,575.63kW,每月(720時)發電量為1,134,453.6kWh,可供2521戶小家庭使用一個月(以夏天平均用電量計算),運行一年每年總共可以產生約13GWh(13,802,518.8kWh)的發電量。

|

|

| ▲滾筒式乾燥/發酵槽機台 | ▲生質熱電系統模型 |